Por Ricardo Bosque (@ricardo_bosque)

Por Ricardo Bosque (@ricardo_bosque)

Resulta imposible comenzar la lectura de una novela que, según dice la sinopsis, está protagonizada por un guardia civil, sin pensar de inmediato en la pareja de picoletos más famosa de nuestro país, la integrada por el ahora brigada -creo que fue su último ascenso- Rubén Bevilacqua y su inseparable sargento Virginia Chamorro. Pareja que podríamos considerar trío -sin otra connotación más allá de la laboral, no me piensen ustedes mal- con el mayor protagonismo que va adquiriendo el joven Juan Arnau a medida que la serie avanza.

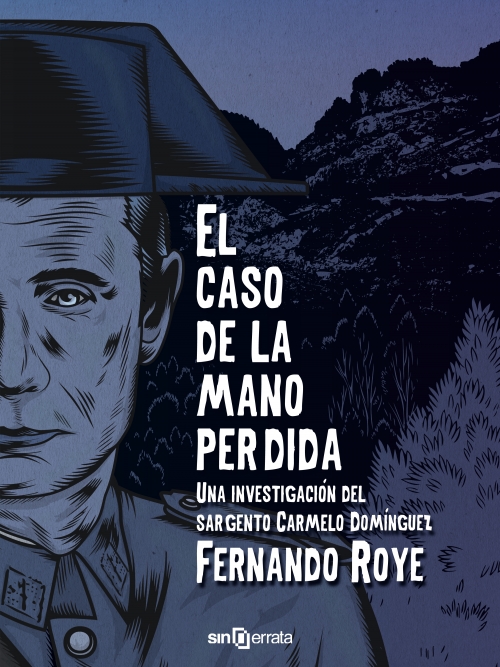

Sin embargo, lees las primeras páginas de El caso de la mano perdida y enseguida ves que la cosa es radicalmente distinta pues, afortunadamente, ni la época ni la Benemérita protagonista tienen nada que ver con los tiempos actuales.

En esta estupenda novela con la que Fernando Roye inaugura serie policial, debemos echar la mirada atrás, a los años cincuenta, y desplazarnos a un medio rural -concretamente al pequeño pueblo de Santa Honorata, en plena Sierra Morena-, como no podía ser de otro modo en algo que tenga que ver con la Guardia Civil de aquellos tiempos. Y allí conoceremos al sargento Carmelo Domínguez, nuestro protagonista de mirada azul y negra -por tener un ojo de cada color, algo que suele descolocar a todo aquel que se enfrenta a él, sea compañero o no-, esposo y padre de seis hijos, vago por naturaleza pero tenaz como gota malaya y verso libre dentro del disciplinado Cuerpo al que pertenece por vocación. Como vocacional es, igualmente, la pertenencia al mismo del joven Benito Viedma, de buena familia y leído como el que más, aficionado a la novela policíaca y que, en la investigación que nos ocupa, ejercerá el papel de Watson que el autor le ha encomendado.

En esta estupenda novela con la que Fernando Roye inaugura serie policial, debemos echar la mirada atrás, a los años cincuenta, y desplazarnos a un medio rural -concretamente al pequeño pueblo de Santa Honorata, en plena Sierra Morena-, como no podía ser de otro modo en algo que tenga que ver con la Guardia Civil de aquellos tiempos. Y allí conoceremos al sargento Carmelo Domínguez, nuestro protagonista de mirada azul y negra -por tener un ojo de cada color, algo que suele descolocar a todo aquel que se enfrenta a él, sea compañero o no-, esposo y padre de seis hijos, vago por naturaleza pero tenaz como gota malaya y verso libre dentro del disciplinado Cuerpo al que pertenece por vocación. Como vocacional es, igualmente, la pertenencia al mismo del joven Benito Viedma, de buena familia y leído como el que más, aficionado a la novela policíaca y que, en la investigación que nos ocupa, ejercerá el papel de Watson que el autor le ha encomendado.

Y la investigación que nos ocupa no es otra que la de la aparición de una mano -mano que irá toda la novela de mano en mano y de bolsillo en bolsillo, lo de las bolsas herméticas para pruebas todavía no se estilaba- a pocos días de que su excelencia el Caudillo visite el pueblo para participar en una cacería organizada por el conde del lugar, uno de los dos caciques que presiden la vida en la zona. El otro, evidentemente, es el alcalde.

Una investigación que constituye la excusa perfecta para, con un humor exquisito, sutil -¿han pensado alguna vez en lo absurdo de imaginar a un picoleto tratando de esposar a un manco? pues eso, a modo de ejemplo-, incluso pelín naíf, contarnos el día a día del ambiente cerrado de un pueblo perdido de la época y, dentro de ese cerrado ambiente, del opresivo entorno de una casa-cuartel como lugar de residencia de unos cuantos individuos -y no olvidemos a sus esposas y correspondientes proles- que tratan de sobrevivir como buenamente pueden en unas deplorables condiciones económicas y laborales.

Todo ello, ambientación y trama, desarrollado con pericia, con una destacable agilidad que te obliga a permanecer frente a la pantalla de tu ereader -sí, se trata de un ebook y autor y editorial tienen el detalle de ofrecerlo sin anticopia de ningún tipo- de principio a fin, no solo por conocer el desenlace del caso -casi diría que es lo menos importante y el lector avezado enseguida empezará a confeccionar su propia y limitada lista de sospechosos- sino por seguir inmerso por un rato más en un tiempo triste pero a la vez atractivo. Visto desde fuera, evidentemente.

Terminas de leer la novela después de unas horas en las que en casi ningún momento has podido borrar del todo la sonrisa de tu boca y ya ni te acuerdas de Vila, de Chamorro ni de Arnau. Los que te vienen a la mente -los que has tenido presentes durante todo ese tiempo- son otros personajes entrañables, aquellos Plinio y don Lotario de Francisco García Pavón. Y, cómo no, las imágenes de aquella serie del tardofranquismo dirigida por Antonio Mercero, con su alcalde, su cura, su guardia civil, su cartero, su conductor de autobús -en la novela, un flamante taxi-, su posadero… Sí, queridos amigos -me dirijo sobre todo a los que ya cargan medio siglo a sus espaldas-, Crónicas de un pueblo. ¿La recuerdan?

Terminas de leer la novela después de unas horas en las que en casi ningún momento has podido borrar del todo la sonrisa de tu boca y ya ni te acuerdas de Vila, de Chamorro ni de Arnau. Los que te vienen a la mente -los que has tenido presentes durante todo ese tiempo- son otros personajes entrañables, aquellos Plinio y don Lotario de Francisco García Pavón. Y, cómo no, las imágenes de aquella serie del tardofranquismo dirigida por Antonio Mercero, con su alcalde, su cura, su guardia civil, su cartero, su conductor de autobús -en la novela, un flamante taxi-, su posadero… Sí, queridos amigos -me dirijo sobre todo a los que ya cargan medio siglo a sus espaldas-, Crónicas de un pueblo. ¿La recuerdan?

“El caso de la mano perdida”. Fernando Roye, Sinerrata