“El trato es el siguiente: tú investigas por tu lado.

Si interfieres con el trabajo de mi gente, te enchirono.

Si averiguas algo y no me lo comunicas de forma inmediata, te enchirono.

Si provocas alguno de los desaguisados que parece que te crecen alrededor como los hierbajos en un solar, te enchirono”.

Humphrey, Bambi, Mercedes, Santacroce, Vanessa Cuenca, el comisario Jareño, Mayka, El Pesadilla… Todos en acción.

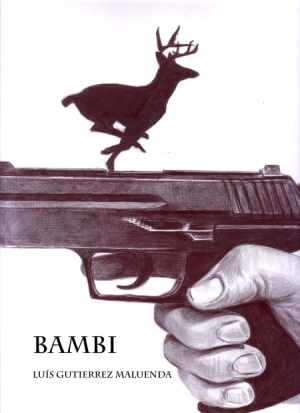

Capítulo 4 de la Novela en Serie Bambi, de Luis Gutiérrez Maluenda, que estamos publicando en exclusiva aquí en Fiat Lux.

-Está muerto, Humphrey, le han asesinado.

-¿Quién está muerto?

-Ven, por favor.

BAMBI (LOS MUERTOS SON MALOS PAGADORES).

CAPÍTULO 5.

Una novela de Luis Gutiérrez Maluenda.

HUMPHREY (8).

Yo era un viejo conocido de Mayka, no podía pues deambular con libertad por los alrededores de su domicilio. La solución que tenía a mano era mandar a Bambi en mi lugar. Ni ella, ni “EL Pesadilla” le habían visto nunca, en consecuencia su presencia no debería alertarles.

Momentáneamente liberado de aquel asunto, le pedí a Mercedes que no me pasase llamadas. Extendí sobre la mesa de diseño de mi despacho (menciono lo del diseño porque no me acostumbro a la incomodidad de sus ángulos extravagantes, y añoro mi antigua mesa de cuadratura clásica) los dossier de las últimas cinco víctimas de Piero Santacroce y me dispuse a revisarlos con la esperanza de hallar el hilo conductor hacia una buena pista.

El primer dossier hacía referencia a un tal Felipe Bastón. El sujeto en cuestión había solicitado un préstamo de 60.000 Euros, la garantía presentada fue el piso propiedad de su madre, valorado en 240.000 Euros. Tal como Vanesa Cuenca me había relatado, en el contrato figuraba una cláusula que permitía que en caso de impago el piso pudiese ser pignorado sin especificar la forma de hacerlo, ni a favor de quien. El impago se produjo y el piso pasó a ser propiedad del bufete de abogados Santacroce. No había referencia acerca del nuevo domicilio de la madre de Felipe Bastón, tras ser despojada de su domicilio.

Yo tenía serias dudas de que el señor Bastón se hubiese sentido apenado al conocer la muerte de Piero Santacroce, también tenía dudas de su falta de implicación en el asesinato. Motivos para implicarse tenía.

El segundo dossier mencionaba un préstamo de 30.000 Euros al matrimonio formado por los señores De la Cruz. La garantía era un apartamento valorado en 200.000 Euros situado en Rosas. En aquellos momentos, el apartamento era ya propiedad del bufete de abogados Santacroce.

El tercer, cuarto y quinto dossier no se diferenciaban de los anteriores, lo único que cambiaba eran las cifras y los nombres de los damnificados.

A partir de aquel momento debía ampliar mi círculo de gente conocida. Me apetecía empezar por los señores De la Cruz. Antes llamaría al Comisario Jareño para obtener datos acerca de la personalidad de la mujer asesinada junto al abogado Santacroce.

Cuando le comuniqué a Jareño, que había sido contratado para investigar el doble asesinato, recibió la noticia con verdadero alborozo. Al menos, eso creí entender cuando dijo:

-Humphrey, la verdad es que yo creía que hoy era uno de esos días en que las cosas no podían empeorar. Y fíjate, me acabas de demostrar que estaba equivocado. ¿Quién te ha contratado?

-La viuda.

-Ya, hay gente que no escarmienta.

-Jareño, ¿no sería mejor que colaborásemos?

-Claro muchacho. Haz tú el primer gesto.

-¿Qué quieres que haga?

-Traslada tu residencia a Bangladesh.

-Prueba otra vez.

-Mira, no tengo ganas de jugar. El trato es el siguiente: tú investigas por tu lado. Si interfieres con el trabajo de mi gente, te enchirono. Si averiguas algo y no me lo comunicas de forma inmediata, te enchirono. Si provocas alguno de los desaguisados que parece que te crecen alrededor como los hierbajos en un solar, te enchirono. Si en algún momento…

-Déjame adivinarlo, Jareño: Me enchironas.

-Eso es, veo que nos vamos entendiendo. Por cierto ¿me has llamado solo para comunicarme que vamos a ser compañeros de trabajo, o tienes algún disgusto más que darme?

-Tengo algo que pedirte. Me ahorrarías mucho trabajo si me dijeras lo que tenéis de la chica muerta.

-Poca cosa, nombre, dirección, esas cosas. Haré que te manden un mail a tu correo electrónico.

-Gracias, ¿qué les ha contado la viuda a tus chicos?

-Nada que merezca la pena.

-Haz que prueben de nuevo. Yo no os he dicho nada, pero que os hable del negocio de su marido en la empresa de créditos rápidos.

-¿Qué quieres decir?

-Es una máquina de estafas legales. De aquel lugar pueden salir tantos sospechosos del asesinato de Santacroce, que tendrás que ampliar plantilla para investigarlos a todos.

-¿Y porque cojones no nos ha dicho nada de eso?

-Bueno, ya sabes que en ocasiones el dolor no deja pensar con claridad.Aunque también podría ser que tus chicos le mirasen las piernas a la viuda con demasiado interés, ella tuviese prisa por sacárselos de encima, y se dejase cosas en el tintero. Podría ser que no le hiciesen las preguntas adecuadas, podría ser…

-Humphrey…

-De acuerdo, ya me callo.

-En ocasiones eres un buen chico, Humphrey.

-Colaboración, Jareño, colaboración.

-Pórtate bien, o…

-Me enchironas.

-Me encanta cuando nos entendemos.

Transcurrida media hora comprobé mi buzón de correo electrónico. La información estaba allí. No era mucho, pero bastante más de lo que yo tenía hasta hacía un momento. La mujer en cuestión se llamaba María Buisan. Era, junto con su marido, Santiago Martorell, la propietaria de una empresa de suministros de material de oficina, entre cuyos clientes se contaban las empresas de Santacroce.

A aquellas alturas, Santiago Martorell, debía estar agotado de tanto responder a las preguntas de la policía. Las circunstancias del caso le convertían en el principal sospechoso. Es de conocimiento general que los cuernos los presta el diablo, o la propia pareja sentimental. Y es norma que los damnificados estén más dispuestos a aceptar los regalos del diablo que los de la pareja.

Jareño me proporcionaba una información adicional de fuerte interés. La pequeña villa, donde se había producido el doble asesinato, pertenecía a una amiga de la victima de nombre Sara Villaecija. A preguntas de la policía había explicado que ya hacía tiempo que María le había pedido prestadas las llaves de la villa sin especificarle los motivos. Las había devuelto al día siguiente y nunca más habían hablado de ello. La única explicación plausible, según Sara Villaecija, para que su amiga tuviese un juego de llaves era que habría aprovechado aquella ocasión para hacer una copia de las llaves. “No, ella no había podido apreciar en ninguna ocasión que alguien hubiese usado la villa. En absoluto. Claro que estaba segura. No, no frecuentaba la villa muy a menudo.”

La historia que contaba Sara Villaecija era tan creíble como las buenas intenciones de un tarado acercándose a un indigente con una lata de gasolina y una caja de fósforos en la mano.

Tras leer el correo electrónico, en mi cerebro una voz me recomendaba que hiciese un repaso de la situación. Le hice caso.

Tenía en el aquel caso al menos ocho sospechosos que surgían de los dossier que Vanesa Cuenca me había proporcionado. Si me aburría podía añadir a la propia viuda, Angelines Manjón, a la misma Vanesa Cuenca, al socio misterioso cuyo nombre no me había sido facilitado, evidentemente a Santiago Martorell, y en menor medida, aunque no por ello descartable, a Sara Villaecija. Y claro está, a todos los maridos novios y amantes de la multitud de mujeres, que por lo que habíamos visto, Piero Santacroce frecuentaba.

Para completar la relación podía añadir a cualquier damnificado por la empresa de créditos rápidos anterior a los cinco dossiers que tenía en mi poder. Un tipo que fuese de la opinión que la venganza es un plato que se degusta frío.

En los ratos libres en los que el aburrimiento me abrumase podría ir a dar una vuelta por los alrededores de “El Pesadilla” para que me hiciese servir como diana en sus ejercicios de tiro al blanco.

Ahora ya tenía una idea clara de que era lo primero que tenía que hacer: escribiría una nota de disculpa a Angelines Manjón, en ella le notificaría que no aceptaba el caso. Luego me largaría de vacaciones al Senegal, sin especificar una dirección concreta.

Por desgracia, en las ocasiones en que tomo decisiones sometido a presión tengo una cierta tendencia a desarrollar conclusiones hechas con la brillantez de un borrico mentalmente retardado. Inevitablemente acabo apaleado de una u otra manera. ¿Algo de eso les había comentado, no es cierto?

Así que, decidí seguir adelante. Pergeñé un plano (uso la palabra plano en lugar de planning, ya que esta última transmite sensación de orden, mi plano más bien era un galimatías sin orden ni concierto con la sola idea de llegar a un objetivo) para que Mercedes me ayudase a concertar las acciones que debía llevar a cabo.

Mientras Mercedes le daba vueltas a mi plano, dudando por donde debía empezar, añorando ya al montoncito de clips con el que había estado tratando de crear alguna estructura cargada de poesía espacial, me largué a casa, recogí a mi perra Cariño y nos dirigimos a la playa de la Barceloneta.

A estas alturas de la temporada, allí aun se puede pasear con perros ya que está vacía, si exceptuamos a unos escasos suicidas en potencia que se bañan resistiendo el frío. Tienen la esperanza de deslumbrar con su valentía a alguna de las chavalas que toman el sol sentadas en la arena, las perneras de los pantalones arremangadas para recoger todo el sol que puedan, sin exponerse a un resfriado.

Las cabriolas de Cariño, jugando en la arena, despertaron la simpatía de una de esas mujeres empeñadas en prolongar artificialmente su adolescencia. Mujeres que siempre despiertan en mí una sincera simpatía Al cabo de un par de minutos la mujer y Cariño jugaban juntas a revolcarse en la arena. Me acerqué con la intención de unirme a sus juegos. Me apetecía revolcarme un poco yo también. Me hacía falta sentirme joven.

Quiero creer que el hecho de que la adolescente artificial le acariciase el morro por última vez a Cariño y se largase al llegar yo, fue debido a una cita ineludible con su modista. Si ustedes lo achacasen a cualquier otro motivo, me parecería de mal gusto.

Cariño, y yo, comimos en uno de esos chiringuitos llenos de amabilidad y mala comida a precios módicos, luego regresamos a casa.

En la puerta de casa me detuve a cambiar impresiones acerca de los últimos resultados de futbol con Genaro, el dependiente de la ferretería próxima. Él es una de esas personas que desde su juventud se instalan de forma permanente entre los cuarenta y los sesenta años, luego un buen día se despiertan con setenta u ochenta. Y otro día al cabo de poco tiempo, abandonan este mundo, tristes por haber envejecido de forma súbita. Me contó que estaba indignado por la derrota, a manos de los árbitros, de su equipo favorito. La indignación le sentaba bien, casi parecía vivo.

Me tumbé en la cama para que la Pasión Según San Mateo de mi amigo Bach, me ayudase a hacer la digestión. Son cosas que hago cuando preveo que se avecinan jornadas de trabajo duras. Y a estas alturas de nuestra convivencia, Cariño ya me acompaña en estas audiciones. Sube a la cama, se tiende a mi lado, apoya su largo morro en mi pierna y acompaña los movimientos de mayor carga dramática con sofocados aullidos atonales. Le gustan especialmente los movimientos corales de crescendos súbitos. A mí también, pero no aúllo.

A las seis de la tarde, el repiqueteo metálico del móvil me anunció que alguien tenía la absurda pretensión de interrumpir mi fase de preparación necesaria para afrontar jornadas de trabajo duras. El número que mostraba la pantalla no me decía nada y descolgué deseando que quien llamase tampoco me dijese gran cosa.

-¿Humphrey?

-Sí.

Observen, por favor, la contención de mi respuesta, eso siempre demuestra un estado de alerta muy propio de la gente de nuestra profesión. Al menos ayuda a ahorrar aliento.

-Por favor, Humphrey, ven enseguida, estoy muy asustada, no sé qué es lo que debo hacer.

-¿Qué tal si empiezas por decirme quién eres?

-Perdón, soy Vanesa, estoy muy asustada.

-Cuéntame…

-No por favor, ven a verme, ahora. Toma nota de la dirección.

La dirección que me dio Vanesa Cuenca, correspondía a una de las últimas fincas de la calle Balmes. Cuando llegué, me abrió la puerta la misma Vanesa, estaba pálida y parecía que había estado llorando. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí y apretó su cuerpo contra el mío. Me pregunté qué color tendrían sus bragas aquel día, aunque sus siguientes palabras no resultaron tan esperanzadoras como yo hubiese deseado.

-Está muerto, Humphrey, le han asesinado.

Para ese tipo de acontecimientos, prefiero prepararme con algo de Carl Orff o de Strawinsky, pero ahora ya era demasiado tarde para ponerle remedio.

-¿Quién está muerto?

-Ven, por favor.

Seguí a Vanesa través de un largo pasillo con habitaciones a ambos lados hasta llegar a un amplio salón, que parecía una sala de exposiciones de pintura moderna. Los cuadros que adornaban las paredes, estaban enmarcados con lujo, cada uno de ellos iluminados con uno o dos focos de luz, y casaban mal con una decoración falsamente minimalista de caro diseño, y con una de esas alfombras que por su precio deberían volar al menos tan eficazmente como la de Las Mil y una Noches. Quien de manera definitiva no hacía juego con el salón era el tipo que estaba sentado en el suelo.

La cabeza se apoyaba en un ángulo imposible que le hacía rozar la piel del sofá de cuero blanco y lo manchaba con la sangre que había brotado de su boca. Los ojos estaban obsesivamente fijos en la puntera de uno de sus zapatos sin lograr ver nada que le llamase realmente la atención. Justo lo que se puede esperar de un muerto.

El tipo debía rondar los cincuenta años, y había conseguido convertir en realidad el sueño de la gran mayoría de los seres humanos. Nunca sería un anciano dependiente de los cuidados de terceras personas. Aunque para ello había seguido el peor de los métodos: morirse antes.

-¿Puedes presentarnos?

-Es el socio de quien te hable, se llama Gabino Vaz.

BAMBI (8).

A las diez de la noche una mujer morena de aspecto fatigado y cuerpo de sirena sobrealimentada, que llevaba un par de bolsas grasientas en las manos, abrió el portal que yo estaba vigilando. Por la descripción que me había hecho Humphrey, imaginé que se trataba de Mayka.

Para mí fortuna, delante mismo de la casa había un bar capaz de suministrar bebida y algo de comer. Tenía la barra situada de manera que yo podía vigilar cómodamente la casa. La camarera que me atendía, una anciana que en su juventud había hecho manitas con el hombre de Cromagñon, se había encariñado conmigo y de vez en cuando se acercaba, me dirigía una sonrisa senil, me preguntaba algo acerca de mis aspiraciones en la vida, acercaba su mano a la mía, me daba un par de palmaditas cariñosa y luego se alejaba renqueante a atender las peticiones de los clientes, la mayoría de ellos árabes poco conformes con las enseñanzas del Profeta por la forma como trajinaban cerveza.

A las once de la noche, Mayka salió acompañada de un tipo moreno, alto y fuerte que vestía unos pantalones exageradamente arrapados. Ella había perdido el aire fatigado de antes, reía y se contoneaba con exageración, deseosa de agradar a su hombre y a cualquier otro a un mar de distancia. Y a ser posible que él se diese cuenta.

El tipo moreno se desentendía con agrado de los arrumacos de la sirena, y de vez en cuando lanzaba miradas circulares sin demasiado disimulo. Se dirigieron hacia un local cercano. Un informe neón rojo sobre la puerta en forma de arco, no daba la menor indicación acerca de lo que se podía encontrar allí dentro, y estuve dudando antes de entrar. Esperé cinco minutos antes de hacerlo.

El interior era exactamente lo que uno puede esperar encontrar cuando ha perdido cualquier confianza en el género humano. La nube de humo blancuzco sumergía al local en una calígine en la que se distorsionaban perfiles y distancias, por las mesas se repartía lo mejor de cada casa, de un solo vistazo pude clasificar a varios ganadores en concursos de rufianes.

Mis dos clientes se sentaron en una mesa cercana a la puerta. Yo me senté detrás de ellos, en una mesa pequeña situada al lado de un cartel que rezaba “Prohibido fumar”. Alguien había pegado allí, con no quise imaginar que, una colilla mugrienta.

El camarero que se acercó a mi mesa sonrió tratando de parecer buena persona. Fue un mal intento, cualquier jurado se hubiese sentido predispuesto a enviarle a la horca solo con echarle un vistazo. En un alarde de locuacidad me preguntó:

-¿Qué?

-Una absenta, -le dije para impresionar.

-¿Qué? -Me respondió.

-Un vaso de leche.

Me miró unos segundos intentando comprender si le estaba tomando el pelo, al cabo de unos momentos, dijo:

-Bueno. -Y se largó.

A la mesa de mis clientes se había acercado un tipo de mirada huidiza y hablaba con ellos. Básicamente, era con Mayka con quien hablaba. El Pesadilla parecía poco interesado en el tema. Se entretenía mirando el vecindario y tamborileando con los nudillos sobre la mesa. El tipo de mirada huidiza negaba con la cabeza a lo que Mayka le decía. Ella parecía adoptar una postura entre sumisa y seductora sin resultados apreciables. La mano del Pesadilla se desplazó hasta el brazo del hombre y dijo algo breve mirándole a los ojos, luego apartó la mirada aunque su mano seguía en el brazo del otro. Algo importante le debía comunicar el contacto, al tipo de mirada huidiza, ya que sacó un pequeño envoltorio del bolsillo, y lo hizo correr sobre la mesa en dirección a Mayka, ella lo tomó, lo guardó con cierta prisa en el bolso, y le hizo llegar al otro, algo de dinero. Solo entonces, El Pesadilla retiró la mano del brazo del tipo, que visiblemente se sintió más a gusto sin aquella compañía. Antes de marcharse les dijo algo con aire compungido, El Pesadilla cabeceó afirmativamente sin demasiado interés y siguió observando lo que sucedía a su alrededor.

Al cabo de diez minutos, se levantaron y marcharon. Ella se aferraba al cuerpo del hombre y restregaba sin disimulo sus encantos. A mí aun no me habían servido el vaso de leche.

Transcurridos diez minutos y con el vaso de leche mediado, el tipo de mirada huidiza se acercó a mi mesa. Visto de cerca se parecería a un actor de cine, siempre que hubiera actores de cine tan feos.

-A ti aun no te conozco, ¿tienes nombre?

-Sí, Pinocho. ¿Y tú?

-Geppeto, no te jode.

Era evidente, estaba en presencia de un fulano ilustrado.

-Oye, yo por aquí tengo bastante mano, o sea que si te hace falta algo, lo dices, es posible que pueda ayudarte.

-Supongo que en más de una ocasión me podrás ser de ayuda, acabo de aterrizar en el barrio y me estoy situando. Y no te preocupes, yo no soy tan discutidor como la gente con la que acabas de hacer tratos.

Me miro, dudando, luego meneó la cabeza y dijo:

-A ese matón y a su puta, a partir de ahora y por lo que a mí respecta, si se quieren meter algo blanco en el cuerpo, se lo tendrán que meter por el culo y no por la nariz. Yo soy un hombre de negocios ¡joder!, vendo lo mejor del barrio y eso se paga.

-Como hay Dios, macho, como hay Dios. -Aquel tipo apestaba a dos kilómetros de distancia. Yo le tenía a un metro escaso.

-Me caes bien, Pinocho, ¿quieres probar?, la primera es gratis.

-Hoy voy sobrado, amigo, pero te tendré en cuenta. Me gusta tu estilo, la forma como te has desecho de esos dos ¿les conoces?

-A ella sí. Es una habitual del barrio, no es ni buena ni mala. En alguna ocasión, cuando anda colgada, le doy un poco a cuenta y luego paga. En un par de ocasiones, en especie, ya me entiendes. Es buena en la cama, pero no dejo que se acostumbre.

-Bussines is bussines ¿eh?

-Tú verás.

-¿Y él?

-Ese es nuevo, pero es una mala pieza, es de los que acaban en Perecamps con un navajazo en la barriga. Ándate con ojo si te lo tropiezas, yo sé lo que me digo. Bueno, Pinocho, me largo que la noche es joven y hay mucha gente con necesidades Si te hago falta, pregunta por Pirri, aquí todos me conocen.

Mientras me dirigía a la salida, tropecé con la pierna de una mujer que estaba sentada en una mesa con otra chica y dos hombres. Cuando la miré para disculparme me dirigió una mirada turbia como el deseo de un degenerado. Estuve seguro de que no había sido un accidente, y hui sin el menor deseo de averiguar los motivos por los que me había zancadilleado.

En la calle me recibió la claridad difusa de una luna que me hizo sentir triste, aunque de inmediato me pregunté qué demonios tendría que ver la luna con mi tristeza. Y no hallé contestación.

Al pasar frente al edificio donde vivía Mayka, eche un vistazo. En el portal una mujer de aspecto derrotado me miró con esperanza.

Ilustración de Rosa Romaguera

HUMPHREY (9).

Jareño entró en el piso de la calle Balmes con cara de sufrimiento. Le acompañaban, como en la última ocasión en que nos habíamos visto, El Negro y el tipo que buscaba el testamento perdido de su abuela millonaria. Ni siquiera me dirigió la palabra, solo me miró y señaló un rincón del salón con el dedo extendido.

Me dirigí hacia allí, en un ejercicio de prudencia necesaria. Vanesa hizo un amago de seguirme. Negué con la cabeza, y levanté las dos manos a la altura del pecho pidiéndole paciencia. Captó sin demasiadas dificultades cual la situación, y no se movió de su lugar.

Jareño se rascó la nariz con entusiasmo, y soltó un estornudo capaz de levantar a un muerto. Con nuestro muerto fue un fracaso rotundo, el tipo siguió inmóvil y sin dejar de mirar obsesivamente la puntera de sus zapatos.

-¿Quién ha encontrado a este hombre, Humphrey?

-Ella, verás, cuando me ha llamado…

-Cállate Humphrey. Yo hago las preguntas y tu contestas, ¿estás de acuerdo?

-¿Tengo otra alternativa?

-No. Estábamos en que ella ha encontrado el cadáver. Bien ¿y tú que coño haces aquí, has decidido apuntarte a todos los velatorios de esta ciudad?

-Estoy aquí porque me ha llamado ella, Jareño.

Entonces hice gala de mi espléndido sentido de la estulticia. Afirmé:

-Es mi cliente.

Vanesa asintió con entusiasmo. A las mujeres les encanta verme hacer el capullo.

-Ya veo. Varela, llévate a esos dos a la comisaría y comienza a tomarles declaración. Por separado, por supuesto. Y durante el trayecto cuida de que no hablen entre sí. Usted, señorita, podrá exigir la presencia de su abogado durante su declaración, si no tiene se le proporcionará uno de oficio, si así es su deseo.

-Jareño ¡Por Dios! Eso no es necesario. –Sin que nadie me lo pidiese, me reafirmaba en mi papel de capullo del año.

-Luego tú y yo discutiremos lo que es necesario. Varela, lléveselos, yo me quedo aquí a esperar al forense y a los de la científica.

Varela estaba tan entusiasmado con la idea de atornillarme un rato como si desde el cielo su abuela le hubiese revelado la ubicación del testamento. En el coche celular hizo que yo me sentase a su lado y Vanesa en el asiento trasero. Me pasé el camino dudando de si en aquellas circunstancias seguía cruzando las piernas de la manera que yo conocía.

Varela me metió en una de las salas de interrogatorio más infectas de la comisaría. En un espacio de tres por dos había una mesa, dos sillas y un fluorescente de luz cruda. La mesa tenía múltiples quemaduras de cigarrillo y en la pared alguien había dejado constancia de sus más íntimos deseos: “Shupame un güevo, madero”.

Un mensaje para la posteridad o hasta que pintasen de nuevo la pared.

Desde que entré hasta que mi amigo Varela apareció de nuevo transcurrieron más de noventa minutos.

A eso le llaman preparación psicológica. O simplemente seguía con su infructuosa búsqueda del testamento de la abuela, y de momento se había olvidado de mí.

Varela se sentía cinematográfico. Se quitó la americana, se arremangó la camisa hasta más arriba del codo, me lanzó el foco de una pequeña lámpara de sobremesa hacia mis ojos y encendió un cigarrillo. Para acabar, me lanzó el humo a la cara.

-Gracias Varela, pero no fumo. Oye, ¿serías tan amble de meterte la luz en los cojones?

Varela se levantó con los puños cerrados, la cara congestionada, y el recuerdo de que mientras no se demostrase lo contrario yo aún era amigo de su jefe. Posiblemente fue eso último lo que le decidió a sentarse de nuevo y sonreír como si acabase de tragarse un bollo de crema relleno de sal.

-Bueno hermanito, ya puedes empezar a contarme lo que hacías en el velorio.

En realidad, Varela tenía más interés en partirme la cara que en tomarme declaración. Desconocía los motivos de su actitud pero aquello era tan evidente como los reflejos del sol sobre un lago de montaña en un día claro, o los granos acnéicos de un quinceañero virgen.

Cuando repitió: “Bueno hermanito, bueno”, la pregunta: ¿Estás seguro de que mi padre y tu madre se conocían? se paseó por mis cuerdas vocales.

Miré las manos de Varela. Tenían un aspecto duro, eran grandes y las abría y cerraba de una forma inquietante. Jugábamos el partido en su campo y sin árbitro. Yo siempre he sentido alergia al dolor, aparte de que los moratones y mi cutis no acaban de combinar. Así que me callé.

-Humphrey, cuando te diga que hables, hablas. Y si te digo que saltes, tú saltas.

-Varela, tú no estás tomando mi declaración, intentas interrogarme, lo cual quiere decir tres cosas: La primera es que si sigues haciendo el asno lo único que voy a decir es que exijo la presencia de un abogado. La segunda que no estás siguiendo las instrucciones de tu superior. Y la tercera, que eres un iluso si crees que vas a lograr involucrarme en cualquiera de las dos muertes. O sea que vamos a tener la fiesta en paz, busca una mesa con un ordenador donde puedas apoyar tus zarpas para teclear mis respuestas y haz tu trabajo.

Durante unos instantes me miró sin decir palabra. Su mirada seguía la misma pauta de inexpresividad, luego me atacó.

Vi avanzar hacia mí la inacabable masa de carne y malas intenciones del fulano. Bizqueé mientras meditaba donde le podría doler más un rodillazo, que era lo único que podía intentar mientras me levantaba.

Jareño entró justo en el momento en que Varela intentaba acogotarme contra la mesa, evitando al mismo tiempo que mi rodilla le hiciese un roto en la bragueta.

-¡Que cojones está pasando aquí! Quietos los dos. ¿Dónde demonios os habéis creído vosotros que estáis?

-Resistencia a la autoridad, comisario.

-Y un huevo. Pregúntale a tu gorila que hago aquí, en lugar de estar declarando delante de un ordenador.

-Varela, lárguese. Y quiero verle en un par de horas en mi despacho. Y tu, siéntate.

Me senté. Aun sentía el opresivo calor del cuerpo de Varela en mi nuca. Lo que deseaba era ducharme para que desapareciese de mi cuerpo aquella sensación de suciedad.

-Espero que esto que ha pasado aquí no tenga continuación. Yo me encargo de Varela, tú encárgate de ti mismo. ¿De acuerdo?

-Claro, Jareño, claro. Pero anda con cuidado, ese fulano ha desarrollado algunos hábitos inquietantes.

-En ocasiones es inevitable tratando con la gente que tratamos.

-Y en otras, es consecuencia de lo poco que hacéis servir los test de personalidad al reclutar al personal.

-Bueno, vamos a dejarlo. Cuéntame lo que sepas de este asunto.

Cuando salí de la comisaría eran las once de la noche, un calor pegajoso más propio del verano que de la primavera provocaba expresiones de agobio en los viandantes.

Mi perra Cariño me recibió con un silencio dolido. Trabajaba mis sentimientos de culpabilidad para que el paseo fuese más largo de lo habitual. Para según qué cosas no necesito esposa, mi perra se basta. Cuando regresamos a casa ya me había perdonado.

A la una de la madrugada salí al balcón y me senté. Intentaba relajarme, gozando del frescor que traían las primeras horas del día. Me llamó la atención la terraza del edificio que enfrenta al mío, la misma terraza donde había vivido “María la Portuguesa”, ahora deshabitada

La luz de la terraza estaba encendida y una mujer joven fumaba desnuda lanzando las volutas de humo de su cigarrillo hacia la luz. Su cuerpo evocaba muchas y buenas virtudes, aunque ninguna de ellas me resultase de utilidad en aquel momento. Mas que nada por la distancia.

Me vio y levantó una mano enguantada en un saludo poco vigoroso, luego encendió un nuevo cigarrillo y continuó lanzando volutas de humo. Ahora apuntaba a las estrellas.

Era un guante curioso el que llevaba, de salón, blanco, calado con arabescos. Lo vi bien porque la luz incidió sobre él.

Estuve contemplándola durante media hora, luego me fui a la cama.

Ella siguió fumando.

BAMBI (9).

Humphrey parecía poco receptivo aquella mañana, ya que cuando le conté mi trabajo de la noche anterior, me contestó:

-¿Qué opinas de las mujeres que fuman desnudas de madrugada?

-No opino nada, -le contesté.

-Ya.

-¿Te pasa algo?

-No, solo que el asunto que empezaste se está llenando de muertos.

-¿Tienen algo que ver con la mujer que fuma desnuda de madrugada?

-Supongo que no. Pero yo no sé nada que tenga que ver con cualquier otra cosa en este mundo, así que tampoco me atrevo a asegurártelo.

-¿Dónde estaba la mujer desnuda?

-En la terraza de su casa. Una casa que está frente a la mía.

-Si vivieses en mi casa, no verías mujeres desnudas fumando. Verías ratones.

-¿Nunca mujeres desnudas tomando baños de luna y fumando?

-Nunca, solo ratones y tuberías de desagüe que hacen ruidos a todas las horas del día.

-Bien, no me invites nunca a tu casa. Eres un tipo desgraciado, Bambi.

-Sí, creo que sí.

-Lo lamento.

-Ya, gracias. ¿Cómo era esa mujer?

-No lo sé. Tenía las piernas largas y buenos pechos, aunque tampoco lo podría asegurar.

-¿Y de cara?

-No sé. Estaba en la zona oscurecida, pero vi que llevaba un guante de salón, blanco, con arabescos.

-¿Y dejó que la observases?

-Sí. ¿Cómo son tus ratones?

-Sociables, también dejan que les mire.

-Eso está bien.

-¿Seguro que no te pasa nada esta mañana?

-Tengo ganas de largarme al Caribe.

-Hazlo.

-No, no puedo, demasiados muertos a mí alrededor.

-Y la mujer del guante, en la terraza, frente a tu casa.

-Sí, y tus ratones.

-Todo eso, claro. ¿Qué quieres que haga hoy?

-Sigue con lo de ayer.

-¿Tu que vas a hacer?

-Si lo supiese no estaría tan perplejo.